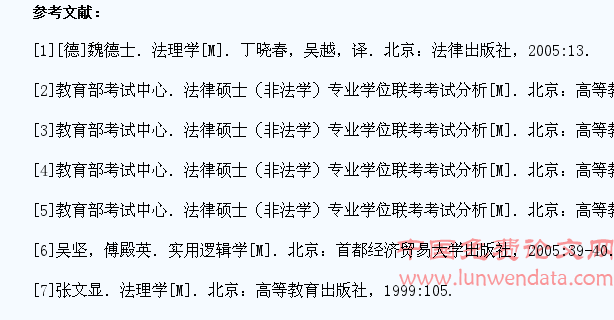

德国法学家魏德士过去觉得,法理学主要有经验功能、剖析功能和规范功能。[1]这种经验和剖析自然需要以一国的现行法律规范为基础,然而如此的需要在国内的法理学研究中却被忽略了。为证明这一问题的存在,大家将以2021年的《法律硕士专业学位联考考试剖析》(以下简称《剖析》)中的法理学内容为基础,对法理学脱离现行法的问题进行剖析。

1、法理学脱离中国法律实践的具体表现

(一)直接与国内现行法律规范相矛盾

法理学所讲解的教义应该以国内现行的法律规定为基础,其目的在于帮助大家对现行法律规范的理解和应用。但《剖析》的有的内容却与现行法律规定相冲突。譬如《剖析》觉得法院可以对违法者予以训诫、责任具结悔过、收缴非法所得,并称这类手段为民事制裁。[2]然后依据大家现行法的规定,法院无权在民事案件作出上述处罚;即使有权作出如此的处罚也不可以视为民事制裁,由于民事责任是一种私法责任,涉及的是平等主体之间的关系。再譬如在部门法的划分问题上,《剖析》将国家安全法、城市居民委员会组织法、村民委员会组织法等划为行政法,将保护自然渊源和生态环境法、能源法、教师法、教育法、卫生法归到社会法。这种做法既模糊了部门法划分的规范,也与全国人大发布的《现行有效法律目录》中的分类明显不符。

(二)法学教义缺少现行的法律依据

法理学教程对国内某些法律规范的描述,在国内的现行法律体系中根本找不到相应的法律依据,其中最为典型的事例就是法律责任的免责问题。依《剖析》的说法,所谓免责,是指法律责任因为出现法定条件被部分或全部地免除。并觉得免责不同于不负责任或无责任。[3]依据此种概念,大家发现所谓的免责问题在国内法律规范中根本就没有。

第一,国内现行的法律规定并没“免责”这一定义。国内刑法只规定了“不负刑事责任”,“不再追诉”或“不予追究”,“从轻、减轻、免除处罚”,“免予刑事处罚”等4状况,并没有减、免责任的规定。在民事范围,国内民法典只有“不承担责任”和“减轻责任”的规定。其中提到“不承担责任”的条文有9个,“不承担民事责任”7个,“不承担赔偿责任”6个,“不承担侵权责任”3个。至于民事责任是不是免除的问题,基于私法自治原则,完全由当事人自行决定。所以,国内的刑法和民法根本就没“免责”这一说法。

第二,《考试剖析》提到的免责事由并没有关的法律依据来支撑。以“时效免责”为例,基于国内的民法理论,超越诉讼时效后,权利人丧失的只不过程序上的胜诉权,但并没丧失实体权,所以权利人仍然有权利需要义务履行法律责任。再以“有效弥补”为例,国内《刑法》并没关于“弥补”方面的规定,只有关于暂停犯“没导致损害的,应当免除处罚”的规定。国内《民法典》共有10处提到应当“采取弥补手段”,意味着如没采取弥补手段而导致损失的,要承担民事责任,但民法典并没提到“有效弥补”是不是免责的问题。除此之外,依据《民法典》第1177条的规定,只不过适当的自肋行为不承担侵权责任,并没有“自助免责”的问题。

(三)法学教义的总结具备武断性和片面化

法理学的有关教义刚开始是来源于于部门法,是将部门法的理论进行常见化从而形成一般性的法教义学。但大家法理学教程存在的一个突出问题是:片面地将某个部门法的理论武断地视为一种常见性理论。譬如《考试剖析》将归责原则概括为责任法定、责任与处罚相称、责任自负等原则。[4]这类归责原则事实上是将刑法中的罪刑法定、罪责刑相适合、责任自负原则机械地照搬过来,忽略了这类刑事原则并不适用于民事责任的问题。在民法范围,民事责任完全可以由当事人来约定,民事责任并不都是法定的。并且在确定民事责任时,民事责任与侵权行为之间的关系并不遵循一种等量关系。近年来,惩罚性赔偿的范围日益扩张就是一个典型的例子。除此之外,连带责任、替代责任、补充责任在民事范围很多存在,根本就没有什么责任自负的问题。

除上述例证以外,法理学更多是将民法范围的某些理论强行地常见化,将它描述为所有法律部门所共有些理论。譬如法律渊源问题,更多是私法范围的问题,至少在刑法范围,没哪位刑法学者会去讨论刑法的渊源应该是什么之类的问题。

2、导致此种现象是什么原因

(一)法理学研究过分地追求抽象化

法理学被觉得是关于法的一般性理论和常见性理论,于是法理学研究者一直力图让自己所得出的某种结论具备常见性。受这种思想的驱动,学者们容易忘却一种法律理论一般是基于特定法律体系所得出的,与具体的法律规范密切相联。假如脱离其生成的法律环境,这种理论可能就会丧失其有效性。某个具体法律部门中的理论,并非都具备常见性的。盲目追求理论化、抽象化,就容易导致法学理论脱离法律现实。

(二)法理学研究忽略与部门法的联系

国内的法律体系依据肯定标准划可以分为若干个部门,法学的理论研究与法学专业的划分总是与这种部门法划分相对应。于是,学者们研究的范围范围一般有着较为明显的分工。这种分工虽然有益于某一法律范围研究的精细化,但带来的问题可能是法学者只关注本范围的法律问题,对其它法律范围中的问题缺少足够的认知。譬如刑法学者可能极少去关心民法中的物权问题;甚至在民法范围,研究合同法的学者也不太关心婚姻法的变化进步。部门法之间缺少足够的相互联系,法理学研究更是满足于构建宏大叙事的理论体系,却忽略部门法范围具体的法律规定。法理学研究与部门法的脱节,致使了法理学中的某些教义缺少现实的法律依据。

(三)轻视基本的形式逻辑练习

法理学需要对现行法律进行剖析总结,而进行这一种活动就不能离开语言学和逻辑学工具。在形式逻辑规则的引导之下,一旦背离现行的实在法体系,大家就很容易发现其中存在的逻辑问题。譬如《剖析》将《民法典》第179条规定的民事责任承担方法称为民事制裁,那样从逻辑上说,这就意味法律制裁就应该是法律责任的承担方法,但教程好像又没说明这一点。再譬如《剖析》将法律责任分为刑事、民事、行政和违宪责任,[5]在逻辑上明显存在分类不全的问题。假如有人违反劳动法拖欠薪资的话,其所应当承担的法律责任就没办法归类到上述任何一类。除此之外,从逻辑上说,分类的规范需要单一,[6]假如标准不单一的话就会存在子项交叉的问题。而在大家的法理学教程中,分类标准不清楚,或者明确提出多重分类标准的现象却很常见。

3、构成法理学教义的思路

(一)立足现行的实在法

法学是个实践性非常强的学科,任何一种法学教义最后还是要服务本国的法律实践。所以,为了更好地服务于法律实践,法学教义的构建需要立足于本国的现行法律规范。法理学应当基于对现行法律规范的剖析、总结,并进而进行系统化研究,不然所谓的理论只不过学者的臆造和空想。法理学家第一应该是法学家而不是哲学家、社会学家,他第一应该关注是法律的具体规定是什么,然后才考虑法律应当是什么。法理学研究的目的是要对部门法的研究和应用起指导用途,而不是为了将部门法的理论常见化。是特定部门法的问题,应当在部门法范围范围内进行研究,一旦超出该部门法范围,这种理论自己可能就会丧失其意义。

(二)分清法律事实问题与规范性问题

学法律的人第一应该了解法律是什么,然后再去知道法律应当是什么。所以法理学就面临两个任务:一是对既有些法律规范进行经验性描述,旨在告诉大家法律是什么;二是对既有法律规范的一种评价,旨在说明法律应该是什么。现行的法律规范是什么是一种事实问题,法律规范应该是什么是一种看法或评价,是规范性问题。法理学教科书应该将两类问题区别了解,防止将规范性问题作为事实性问题来传授。譬如有的法理学教程将国内法律划分为9个法律部门,[7]这一做就是典型地以看法代替事实。再譬如法律具备国家性和强制性是一种经验性的事实,但假如觉得法律具备程序正当性或可诉性则是一种评价,由于大家只能说法律应当具备程序正当性或可诉性,但并不意味着任何法律都具备程序正当性或可诉性。

(三)坚持法学理论的当地化

世界上每一个国家的法律规范都不是完全一样的,每一个国家都有我们的国情。而一种法学理论的提出,一般是基于对本国法律规范的考察,它是不是具备一种普适性则需要依据各国的国情来具体考察。假如盲目引入西方的法学理论而不考虑到国内的具体国情,就比较容易使这种理论与国内现行的法律规范相冲突,导致法学理论背离法律现实。譬如法理学中的法律原则理论,更多的是介绍美国法学家德沃金的原则理论,但德沃金的原则理论是美国普通法文化的产物,并不符合国内的国情。以国内刑法的罪刑法定原则、罪刑相适应原则为例,这类原则并不具备原则理论所描述的特点,并且国内法官也不可能将一句法律格言作为判案的依据。立足于本国的法律规范,同时将海外的法学理论与本国现行法律规定相结合,应当成为国内法理学研究的一个要紧原则。

4、结论

在大学法学教学中,不少学生并没感觉到法理学的重要程度,其中一个主要原因是由于有的教义与现行法律并没太多的联系,甚至与现行法律相冲突。如此的教义非但不会对司法实践有官方报价值,甚至是会产生负面的成效。只有结合中国的国情,立足于现行法的具体规定,并且将经验描述与主观评价相离别,如此的法理学教义才能真的地发挥其价值。